El debate sobre la permanencia —u obligatoriedad— de los actos patrios en las escuelas uruguayas está lejos de agotarse. En redes sociales y en medios de prensa han surgido posturas que, desde distintos ángulos, coinciden en advertir sobre los riesgos de despojar a la educación de símbolos que durante más de un siglo han vertebrado la identidad nacional.

En redes ya comenzaron a verse varios posteos en defensa de los símbolos patrios, como este que exponemos en el que a través de en un extenso texto publicado en Facebook manifestó sentirse “herida” como docente por la propuesta de un colectivo de maestros de eliminar instancias como la promesa a la Bandera, el canto del Himno o el porte del pabellón en actos escolares.

La docente en cuestión no se limita a la anécdota personal: convierte su dolor en denuncia. Considera que tales cambios constituyen un “grave atropello a nuestra identidad nacional” y subraya que privar a los niños de estos rituales es condenarlos a una pérdida de valores fundamentales. Para ella, los actos patrios no son “formalidades vacías”, sino momentos fundacionales en la construcción de ciudadanía, donde el respeto, la memoria histórica y el sentido de pertenencia se transmiten con solemnidad. Su tono es vehemente, casi visceral: un alegato contra lo que percibe como un intento de desarraigo deliberado.

Por otro lado, en el semanario El Pueblo, el Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti abordó el mismo tema desde una óptica académica y jurídica. En su columna “La patria y la democracia en Uruguay: símbolos, educación y ciudadanía”, el abogado recordó que el concepto de patria en nuestro país está íntimamente ligado a la construcción republicana y democrática desde la Constitución de 1830.

Cartagena señala que, en Uruguay, patria y democracia son inseparables. Retoma a Artigas y a la escuela vareliana para mostrar cómo los símbolos patrios fueron pensados no como exaltación militarista, sino como herramientas pedagógicas para formar ciudadanos libres, iguales y conscientes de su historia. Cita a Zorrilla de San Martín y a Real de Azúa para remarcar que el patriotismo uruguayo se ha consolidado como un patriotismo cívico, pluralista y democrático.

En su conclusión, advierte: honrar a la patria hoy no implica morir por ella, sino vivir defendiendo la democracia y la justicia social. Los actos patrios, entonces, no son reliquias decimonónicas, sino recordatorios vivos de un proyecto colectivo que trasciende generaciones.

Dos miradas, un mismo trasfondo

Si bien los registros son diferentes —el lamento emocional y combativo de la docente frente al análisis histórico-jurídico de Cartagena—, ambos discursos confluyen en un mismo diagnóstico: el vaciamiento de los actos patrios debilita la identidad cívica y erosiona la transmisión de valores colectivos en la escuela.

Mientras la docente señala la herida que causa el desarraigo, el abogado aporta la genealogía que explica por qué esos símbolos son inseparables de la tradición democrática uruguaya. La primera interpela desde la pasión; el segundo, desde la razón.

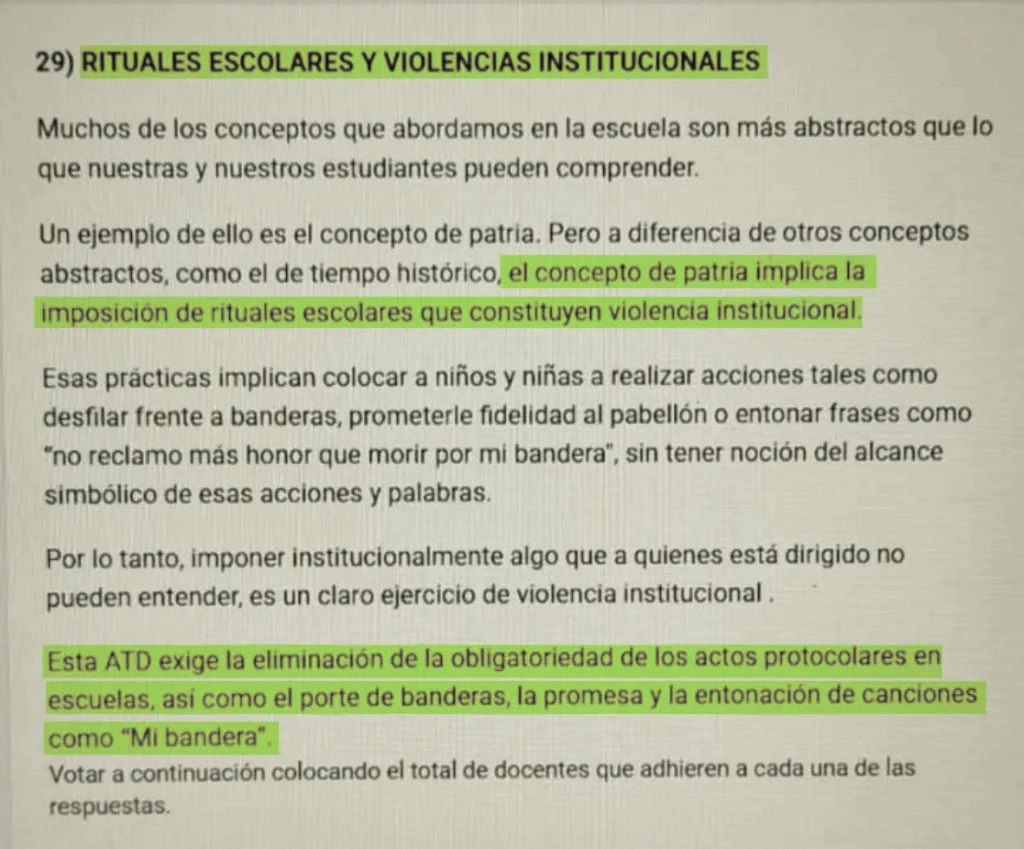

Ambas posturas invitan a preguntarse: ¿qué se gana realmente eliminando estos rituales escolares? ¿Acaso el supuesto “progreso” no se parece demasiado a una amnesia colectiva? ¿No será que detrás de la prédica contra los símbolos hay, en realidad, un proyecto de ciudadanía más frágil, menos crítica y fácilmente maleable? ¿es realmente estos temas que queremos que sean tratados en las ATD? ¿acaso no deberían preguntarse cosas más importantes como si el proceso educativo es eficiente? ¿para este tipo de cosas restan horas de clases a nuestro hijos?

En tiempos donde se habla de innovación educativa, conviene recordar que no todo cambio es avance. Y que a veces, como subrayan tanto esta docente como Cartagena, la verdadera modernidad consiste en defender lo que nos dio sentido como pueblo.