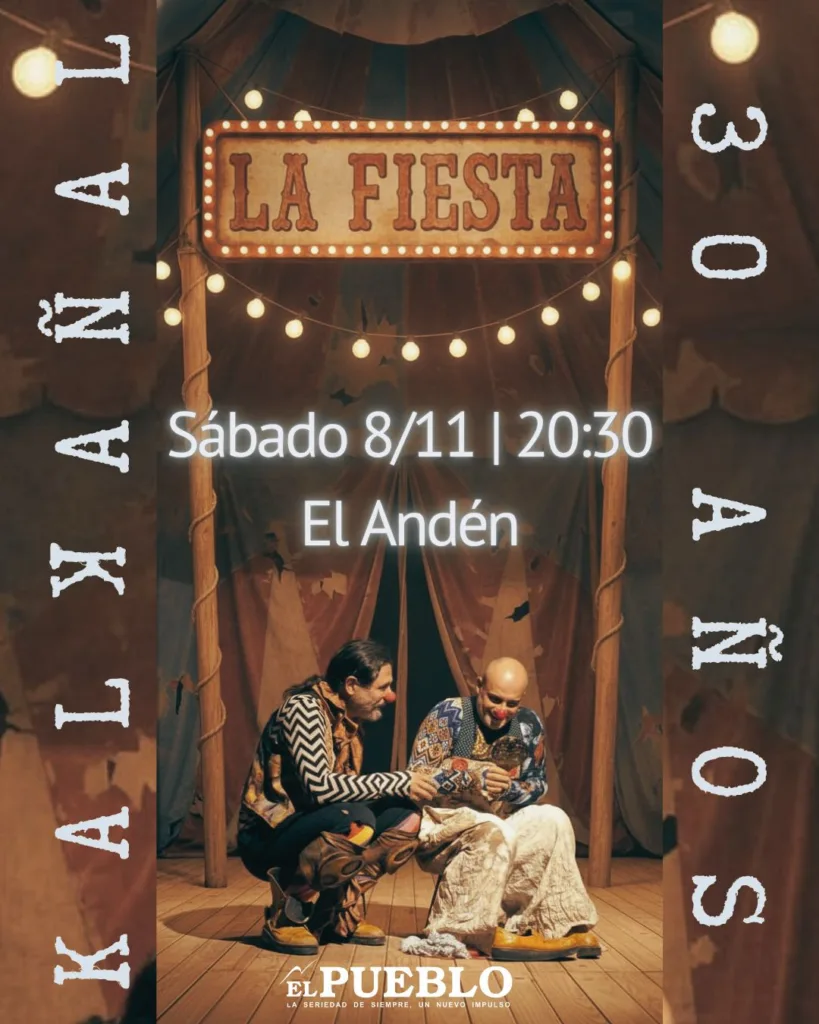

Treinta años de Kalkañal, una joya rara dentro del paisaje artístico salteño, un grupo que ha sabido mantener su forma de crear y de situarse en el tiempo.

Néstor Chiriff habla con la serenidad de quien ha visto pasar generaciones enteras de espectadores, actores y modas teatrales. En su voz conviven la ironía y la ternura, junto a una conciencia lúcida de lo que significa haber sostenido un proyecto independiente durante tres décadas.

La nueva obra se llama “La Fiesta”. ¿Cómo nació este proceso?

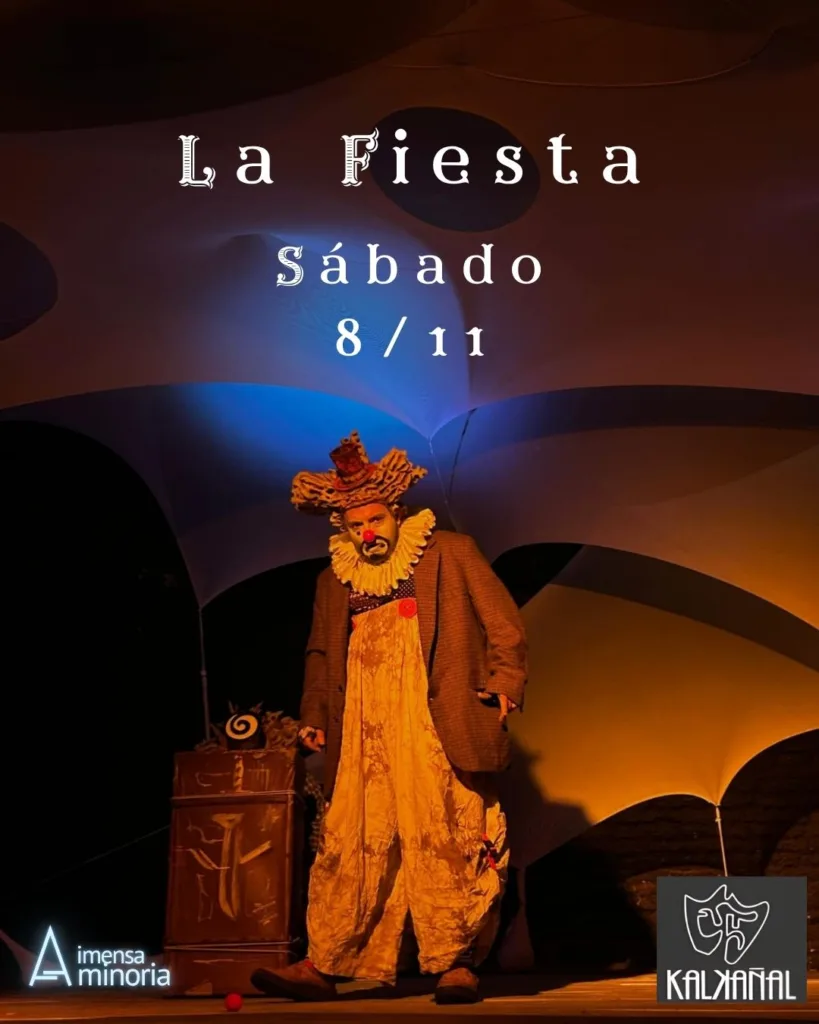

Es una obra interpretada por actores que trabajan desde el clown. Lo aclaramos siempre porque tenemos un respeto enorme por esa disciplina. El clown requiere entrenamiento, estudio, conciencia corporal y una mirada particular.

La diferencia está en el modo de habitar el presente: mientras el actor tradicional se concentra en la acción, el clown observa lo que sucede alrededor. Está atento al público, al ruido de una tos, a una risa que interrumpe, al silencio. Ese juego de atención constante fue un desafío para los actores. Aprender a romper la cuarta pared y mirar al público a los ojos fue más difícil que hacer. Ese diálogo entre la técnica y lo imprevisto sostiene toda la obra.

Esa mirada implica un tipo de vulnerabilidad.

Claro, porque el clown no puede esconderse. Si algo falla, se hace cargo. No actúa para disimular, sino para incorporar el error y eso lo vuelve profundamente humano. En “La Fiesta” trabajamos sobre esa exposición. El actor se abre, arriesga, se ríe de sí mismo. Y el público lo siente. Lo más importante es ese momento en que todos compartimos algo que no se puede repetir.

¿Cómo se posicionan frente al público después de tantos años de trabajo?

El público forma parte del hecho escénico, incluso cuando no lo sabe. Hay gente que nos sigue desde hace mucho, otra que llega por curiosidad. Lo esencial es que algo se mueva. La reacción puede ser entusiasmo, rechazo o incomodidad, pero si hay respuesta, el teatro respira.

Poner algo en escena es ofrecerlo al juicio del otro y de ese intercambio siempre surge algo valioso. El prejuicio no es algo bueno, pero lo interesante es que revela una manera de mirar el mundo.

En Montevideo existe una escuela de espectadores. En Salto no. Falta una política sostenida de formación de plateas. Pero nosotros trabajamos desde el hacer, el arte nace de un deseo, de una necesidad vital. Si el público quiere venir, genial; si no, igual seguimos. Crear es ejercer una libertad. Esa libertad cuesta, a veces duele, pero es la única que tiene sentido.

¿Y el público los acompaña?

Tenemos un público fiel. No es grande, no llenaríamos el Larrañaga, pero es constante. Hay personas que vienen desde hace décadas. Conocen nuestro trabajo, saben que cada estreno será distinto, que la obra puede incomodar o emocionar.

En algún momento nos preocupó no llegar a más gente, pero entendimos que el camino es este: mantener la coherencia, sostener la búsqueda. Si alguien se acerca, bienvenido; si no, seguimos trabajando igual. No se trata de cantidad, sino de sentido.

¿“La Fiesta” trabaja con una estética de la violencia?

No, en realidad es la obra más tranquila que hicimos. La violencia viene del entorno. Salto tiene una forma muy particular de hablar, de relacionarse. Nuestro lenguaje está muy influido por lo peor de la televisión porteña.

Todo eso se filtra en el arte. Nosotros convertimos esa energía en lenguaje. En escena aparece transformada, contenida, convertida en ritmo. Nos interesa explorar cómo esa fuerza circula entre los cuerpos. La violencia está en la cultura, en las redes, en la forma en que nos comunicamos. Nosotros la transformamos en estética.

Sostener un grupo independiente durante tres décadas en Salto es una tarea heroica. ¿Cómo se logra?

Con obstinación. Seguimos ensayando en verano, con calor, sin aire acondicionado, sin certezas. Lo hacemos porque lo necesitamos. Treinta años de encierros para crear, de galpones, de discusiones, de trabajo artesanal. Hay una recompensa que no pasa por el dinero. Es la sensación de coherencia, de haber construido algo que se sostiene. Cuando ves que una obra logra tocar a alguien, entendés por qué hiciste todo eso. Ese es el pago real.

En tus palabras parece que hay una defensa del tiempo, de la pausa.

Sí. Estamos viviendo una época de vértigo. Todo ocurre rápido, se olvida rápido, se reemplaza rápido. En escena buscamos lo contrario. Sostenemos silencios largos, tensamos la espera, dejamos que la energía se acumule. Es un gesto que además de estético se podría interpretar como político.

Byung-Chul Han lo describe muy bien en La sociedad del cansancio: la velocidad se convirtió en una forma de control. Hacer una pausa es rebelarse. El cuerpo también necesita detenerse para entender. En “La Fiesta” hay momentos en que un mínimo movimiento —una respiración, un dedo que se levanta— genera toda la tensión.

Esa idea conecta con la autogestión y con la forma en que el grupo se sostiene.

La autogestión es necesaria, pero encierra una contradicción. La inventamos porque el sistema nos dejó solos y, al mismo tiempo, el sistema la usa para justificar ese abandono.

Te dicen que podés con todo, que solo tenés que esforzarte más, que el éxito depende de vos y eso suena a libertad, pero es la forma más eficaz de control. Producimos el doble, trabajamos el triple y seguimos exhaustos. Y cuando ves que no podés con todo; la culpa es tuya.

Esa lógica nos enferma: ansiedad, deudas, frustración. Es el “control positivo” del que habla Byung-Chul Han. Antes el poder castigaba; ahora te motiva hasta que te quemás.

Kalkañal se mantiene autogestionado por convicción, pero también por necesidad. La autogestión es resiliencia si viene de abajo y es violencia cuando viene como imposición de arriba.

¿Y en ese marco, cuál es el rol del arte?

El arte da perspectiva, trabaja con la subjetividad, con lo invisible. Nos obliga a mirar distinto. No sé si educa, pero amplía la percepción. Cada obra es una tentativa de sentido. La vida no lo trae de fábrica; hay que construirlo. En ese sentido, el teatro llena un vacío. Nos reúne, nos recuerda que estamos vivos. Es una práctica de atención, de presencia. Una manera de resistir al ruido.

Treinta años de trabajo también son treinta años de comunidad.

Sí. Hay algo colectivo que se formó más allá del grupo. La gente que viene, los que ayudaron, los técnicos, los amigos, todos forman parte de esta historia. Cada proyecto deja una huella. Nos seguimos eligiendo, seguimos compartiendo ese deseo de hacer.

“La Fiesta” habla justamente de eso: de la alegría de seguir creando. No es una fiesta nostálgica, es una celebración del presente, del oficio, del estar juntos.

¿Qué aprendiste en este recorrido?

Aprendí que el teatro es una forma de amor. Amor por lo que se hace y por quienes lo comparten. A veces es un amor difícil, lleno de cansancio, de frustraciones, de incertidumbre, pero siempre vuelve a encenderse.

Treinta años después, sigo creyendo que vale la pena. No por éxito ni reconocimiento, sino por el acto en sí. Por el ensayo, por el encuentro, por la emoción del primer aplauso. Hacer teatro en Salto es elegir cada día el sentido de esa palabra: hacer.